港區全國人大代表淩友詩:恢復群育,加入敬育,使成“德、智、體、群、敬、美、勞”七育並舉

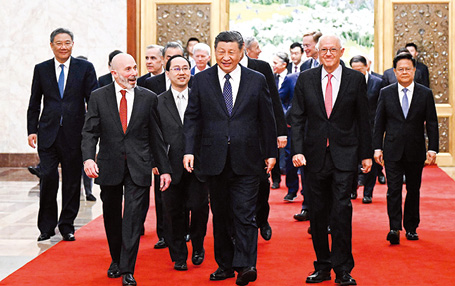

發布日期:2024-03-05 鏡報記者2024年全國兩會召開之際,港區全國人大代表淩友詩接受香港鏡報記者訪問。她長期關注教育領域,今年的提案圍繞構建中國社會主義“德、智、體、群、敬、美、勞”全面發展教育方針,建言獻策。

淩友詩介紹,德、智、體、美、勞全面發展的方針教導孩子們成為做社會主義建設者和接班人,這五個教育的方針具綱領作用,教育部門在課標制定和課程教材改革時構建模型,學科是橫軸,德、智、體、美、勞則常常作為模型的縱軸。

淩友詩提到,2015年教育部、共青團中央和全國少工委下發《關於加強中小學勞動教育的意見》,特別呼籲勞動教育,從此“德、智、體、美、勞”五育並舉全面發展,成為中國的教育方針。在近年全世界的教育幾乎都脫離勞動的時候,勞動教育正是中國社會主義教育的獨特之處,是它之不同於西方資本主義社會的地方。所以習近平主席2021年在陝西榆林考察時說道:“德智體美勞全面發展,字字千金。”

隨著2015年勞動教育的提出,淩友詩建議,第34條原來“德育、智育、體育、美育等”的表述,應修訂加入勞育。2021年《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》提出:“習近平新時代中國特色社會主義思想是當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義,是中華文化和中國精神的時代精華。”作為素質教育方針的“五育”,宜根據中國馬克思主義、中華優秀傳統文化的要求而有所增補。建議恢復“群育“,提倡“敬育”,使我國教育方針更完整,與中國特色社會主義內涵相一致。尤其在習主席2023年6月2日《在文化傳承發展座談會上的講話》強調“第二個結合”以後,在原來“五育”之中加上符合社會主義宗旨的“群育”和符合中國人人格修養次第的“敬育”,把第34條修訂為“將德育、智育、體育、群育、敬育、美育、勞育等有機結合在教育活動中”,豐富深化中國特色社會主義教育的目標與方針

淩友詩認為恢復群育,刻不容緩。他補充道:

一,群育是境界最高的人格教育。人是群居的動物,人只有在群體中,才能產生是非黑白和道德責任,才能體現真善美。群育,就是把個人放在群體之中,

二,群體主義符合馬克思主義。我們是社會主義國家,實行全民所有制和集體所有制,我們的政治制度、社會制度、經濟制度,提倡的都是群體主義而非個人主義。

三, 中國人的倫理是群體倫理。小自家庭,大至國家、天下,都是群體。

提倡敬育,走中國道路,淩友詩認為:

一, “敬”是中華文化的核心要義。敬畏,誠敬,恭敬是德行之首、萬法之本。

二, “敬”統管所有美德,是其他六育的基礎。宋明理學是內聖之學。

三, 社會主義核心價值觀兩度言及敬。敬業,對自己的職業、行業、事業要專注,有敬業的精神才能成就習主席強調的工匠精神。

淩友詩介紹道,教育是成就現在的中國人,是培養未來的中國人,最需要理論、道路、制度、文化的自信。群育、敬育是中國傳統所固有,又為馬克思主義和歷代領導人所闡發。它體現四個自信,極之切合習近平新時代中國特色社會主義思想。恢復群育,加入敬育,使成“德、智、體、群、敬、美、勞”七育並舉,這必是中國社會主義最全面的人格教育,也才是造就中華民族偉大復興的教育目標。