何為敵友——變局下的俄羅斯抉擇

發布日期:2024-04-30 辛玉壺3月17日,在經歷三天的投票後,俄羅斯2024年總統選舉投票結束。面對一場毫無懸念的選舉,俄羅斯內外普遍認同老總統普京,克里姆林宮的主人依舊不會「變臉」。

2023年12月14日,俄羅斯總統普京在宣布將參加2024年總統選舉一週後,其就俄內政外交回應各界關切時表示,於他而言,最重要的任務就是加強國家主權。他解釋說,加強對外主權,意味着加強國家防禦能力和外部安全;加強公共社會主權,意味着全力保障公民權利和自由,發展政治制度和議會制度;加強經濟主權,意味着保障經濟領域安全和主權,保障技術自主。「沒有這些,俄羅斯就不可能存在。」此番表態,可視為普京「競選宣言」和下一任期的戰略目標。

俄美之爭:結構性矛盾難消解

2月29日,在總統選舉來臨之際,普京向議會兩院發表長達2小時6分鐘的國情咨文。在談到俄美關係時,他表示,俄方願與美方就戰略穩定展開對話,但美方一方面希望討論戰略穩定問題,另一方面又試圖擊垮俄羅斯的做法是虛偽的。俄方立場是,戰略穩定問題只能綜合全面解決,必須考慮俄國家利益和安全的所有方面。西方國家正試圖將俄拖入新的軍備競賽,以便讓其重蹈20世紀80年代蘇聯覆轍。普京警告說,試圖對俄羅斯進行新干涉可能引發動用核武衝突。

3月7日,美國總統拜登在國會發表其本屆任期最後一次國情咨文演講時,在外交方面並未多談涉俄關係,而是在開場時借烏克蘭問題呼籲對烏提供更多援助,並向普京喊話美國不會「丟下」烏克蘭,美國不會向其低頭。

今年2月份,普京在接受美國知名媒體人卡爾森專訪時談得更為詳細、透徹。這是烏克蘭危機升級近兩年來,普京首次接受美國記者採訪。普京認為,自蘇聯解體以來,美國一直對俄羅斯實行「錯誤、粗暴、完全不合理的施壓政策」:北約東擴、支持高加索地區分裂分子、在歐洲建立導彈防禦系統、拉攏烏克蘭加入北約等。「美國的政治精英試圖讓其政治領導層相信,有必要繼續蠶食、分裂、瓦解俄羅斯,征服、利用它們來應對未來與中國的爭鬥。」

其中一個細節是,當卡爾森問普京上次和拜登對話是什麼時候,普京的回答耐人尋味:「我已不記得什麼時候和他說過話了。」

由此可見,冷戰結束後的一系列事件成為影響美俄關係發展的主要障礙,俄方認為自己遭到「欺騙」,而對於綜合實力差距拉大的俄羅斯尋求「對等」「平等」,華盛頓卻嗤之以鼻。俄美雙方的結構性矛盾成為橫亙在兩國之間的鴻溝。

普京呼籲,美國需要瞭解當今的局勢變化,意識到俄羅斯將為自己的利益戰鬥到底。美國要尊重俄羅斯及其利益,並尋求妥協方案,而非用「俄羅斯威脅論」恐嚇自己的民眾。在他看來,「這要聰明得多,也理性得多。」

對於拜登之後的美國政府及俄美關係未來,普京也說出了自己的看法——問題不在於某個領導人的身份,而在於統治精英的情緒。如果美國社會的主導思想仍是不惜一切代價通過武力、制裁佔據世界主導地位,那麼什麼都不會改變—— 只會變得更糟。如果他們最終意識到,世界在變,必須學會適應變化,並利用美國今天仍然保留的優勢,那麼「或許會有一些事情發生改變」。

俄羅斯外長拉夫羅夫說得更直接:「我們沒有幻想,也不指望美國的『反俄路線』在可預見的將來發生變化。我們願與美國人民將給予信任的任何領導人合作。對我們而言,重要的不是政治人物,而是其對俄奉行什麼樣的政策。」

分析人士認為,普京近段時間的表態顯示,未來一段時期,俄羅斯不會主動尋求與美國以及西方世界發生直接衝突,但一定會捍衛國家主權、安全和發展利益,尋求戰略平衡。如普京所言,美西方想要通過圍堵俄羅斯尋求單邊優勢,「這是不可能的」。

中俄交好:歷史的必然選擇

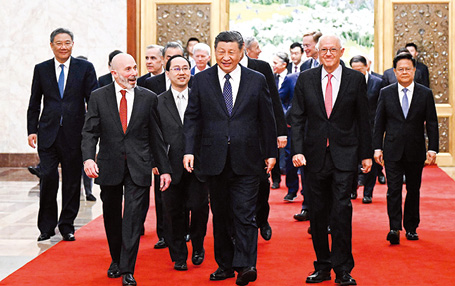

在去年12月舉行的俄總統年度大型記者會和面向俄民眾的「與普京直接連線」電視直播活動中,曾發生一件趣事:面對各國媒體踴躍提問,作為主持人的俄總統新聞秘書佩斯科夫準備讓美國《紐約時報》提問時,普京打斷說:「不,先是新華社(提問),然後是《紐約時報》。」

窺一斑而知全豹。從這一小「插曲」中體現出普京對中俄關係的用心、俄政府對中俄關係的重視。

2023年3月份,習近平對俄羅斯進行國事訪問時強調,「中俄關係發展到今天,有其深刻的歷史邏輯。」作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴,中俄關係在各自外交全域和對外政策中都佔據優先地位。中國歷來奉行獨立自主的外交政策。把中俄關係鞏固好、發展好,是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。

分析人士認為,雙方表述的「中俄關係達到前所未有的高水平」,並非是外交語言,而是兩國關係的真實寫照。鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係是雙方基於各自國情作出的戰略選擇,俄羅斯需要繁榮穩定的中國,中國需要強大成功的俄羅斯。歷史證明,中俄關係之所以能夠經受住國際風雲變幻考驗,關鍵在於找到了國與國正確相處之道。

可以映照的是,每年新年到來之際,中俄兩國元首都會互致賀電或通電話互致新春問候。正如習近平所言,「在歲末年初互致問候,總結雙邊關係發展成果,共同展望未來,已經成為我們之間的良好傳統。」

美國知名媒體人卡爾森曾對普京說,「也許西方害怕強大的俄羅斯,但西方並不害怕強大的中國」。後者回應道,比起強大的俄羅斯,西方更害怕強大的中國。因為俄羅斯只有1.5億人口,中國有近15億人口,而且中國經濟正在突飛猛進,每年增長百分之五以上甚至更高。中國潛力巨大,其購買力平價和經濟體量實際上均居世界第一,早就超過了美國,而且步伐還在加快。

對於中俄關係的理解,普京面對西方媒體的話或許更為真實。當卡爾森稱中國或將在將來「主導」世界時,普京哂之為「一種流傳已廣的聳人聽聞的說法」。他解釋說,俄羅斯與中國是鄰國,「你不能選擇鄰居,就像你不能選擇自己的親人一樣。」首先,中俄之間有着數千公里的共同邊界。其次,我們已經習慣了雙方幾個世紀以來的共處。第三,中國的外交哲學並非侵略性的,其外交政策思想是尋求妥協。

與此同時,普京也展示其對中俄關係發展的信心:雙方政治互信持續深化;提前超額完成2023年雙邊貿易額2000億美元目標,互利合作優勢互補;中俄關係遠遠超出雙邊範疇,對世界格局和人類前途命運至關重要。

普京直言不諱地批評道,美國的政治決策者試圖限制與中國的合作「損人不利己」。「你們是在傷害自己。在這方面沒有靈丹妙藥,就像美元問題一樣。」

即便面對俄烏危機,中國沒有「選邊站隊」,更沒有澆油拱火,而是站在和平一邊,從呼籲過渡到行動,從「四個應該」「四點主張」,到發布《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》,提出12項解決危機的方案,繼續努力勸和促談,在俄、烏及有關各方之間穿梭斡旋。中方的立場和行動並沒有造成中俄之間產生嫌隙和齟齬,而是得到了包括俄方在內的國際社會的理解和歡迎,俄方「讚賞中國為此發揮獨特的建設性作用,高度評價中方開展穿梭外交,希望與中方繼續加強溝通。」

今年「兩會」期間,中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京談及中俄關係時表示,作為世界主要大國和聯合國安理會常任理事國,中俄雙方打造了一種完全不同於冷戰舊時代的大國關係新範式。

轉向東方:尋求戰略突圍之策

普京在國情咨文中強調,俄羅斯將獨立選擇國家發展道路。「沒有主權、沒有強大的俄羅斯,就不可能有持久穩定的世界秩序。」

分析人士認為,自烏克蘭危機升級以來,「轉向東方」實際上已成為俄羅斯朝野審時度勢的共識,並提升至前所未有的熱度。在2023年10月俄智庫「瓦爾代」國際辯論俱樂部年會全會上,普京即表示,俄羅斯正在脫離日漸衰落的歐洲,增加在世界其他新興市場的存在,包括亞洲。他痛陳,俄羅斯與歐洲在人文領域有數百年的聯繫,然而歐洲卻在「摧毀這一文化淵源」。

在西方國家對俄實施空前規模的「全方位混合戰」中,一輪接一輪的制裁使得俄羅斯認清了現實,從外交、貿易、投資、能源、物流、人文等各層面加速「轉向東方」。在他們眼中,「東方」是世界上最具活力和潛力的地區,只有向以中國為代表的「東方」探索新的發展路徑,才能尋求更多合作夥伴給俄羅斯發展注入新動力。俄羅斯新社會研究所所長科爾塔紹夫就認為,俄方高度關注與中國的合作,俄對外經濟合作成功「轉向」,有助於緩解西方制裁對俄造成的衝擊。

俄羅斯對外政策的重大調整也得到了該國專家學者的支持。俄羅斯高等經濟大學副校長帕諾娃表示,中俄關係發展取得巨大成就的重要基礎在於,雙方在一系列重大國際和地區問題上立場相同或相近,保持密切溝通和合作,在各領域互利交流合作日益密切深化,兩國因共同推進世界多極化發展的共同願望而團結在一起。她認為,中俄兩國秉持互利原則,持續深化和拓展務實合作,成為維護地區穩定和發展的極重要因素,而雙邊貿易的穩定增長即是兩國共同發展利益的結果。

但也要清醒地認識到,俄羅斯的「轉向」並不意味着其單一依靠東方,也不意味着其永久背離西方,更不意味着其完全認同成為一個「東方國家」,在很大程度上是其面對外部環境急劇惡化、對外關係遭「脫鈎」「斷鏈」擠壓後的「應急反應」,是國家發展重大戰略的調整。

3月4日,普京在接見莫斯科市長索比亞寧時表示,俄羅斯擁有的朋友比敵人更多,但「無論成為我們的朋友還是敵人,都是一種榮幸」。這是普京在時隔9年後再次引用這一俄羅斯名言。所不同的是,在2014年克里米亞事件後,彼時的普京宣稱,美國需要的不是盟友而是附庸,俄羅斯不會加入其中,「俄不把任何國家當成自己的敵人,也不希望任何國家把俄當成敵人。」而今天,在俄烏衝突延宕、美歐全面圍堵的背景下,普京之言已拋卻「含蓄」更趨強硬,更具宣示性,也更有底氣。用普京的話就是,「俄羅斯已經證明,我們有能力解決任何最複雜的問題並應對任何最困難的挑戰。」

俄羅斯2024年總統選舉大局已定,普京再次成為克宮主人毫無新意。面對波譎雲詭的2024年及未來更長一段時期,大國博弈加劇,俄烏衝突延宕及其「外溢效應」顯現,俄與美西方關係雪上加霜、幾無迴旋餘地,「全球南方」重要性凸顯,國際「大棋」如何拆解布局?再一次站在歷史十字路口的俄羅斯將作何抉擇?