政府施政要看到成績也要正視問題

發布日期:2023-11-01 成一時間過得很快,特首李家超的第二份施政報告又將於10月份發表了。這之前的一、兩個月,循慣例,特首正向社會各界徵詢意見和建議。

總結過去的工作,看到已經取得的成績,積累經驗、提升信心、激勵士氣;同時又查找不足,發現一些存在的問題,制定相關的措施和辦法,提升工作的正能量,規劃好未來的工作藍圖。毫無疑問,這是非常正路的做法。

沒有反中亂港分子橫行於街頭,也沒有立法會的拉布攪局。李家超政府新團隊在過去的一年多裡,抓住香港實施國安法之後的所產生的良好政治環境和機遇,帶領廣大市民迅速走出疫情,使香港社會全面恢復正常狀態,一心一意謀發展,全力發展經濟、改善民生,政府各項工作快速到位,取得了多方面的成績,得到了香港各界的普遍好評。

得到公認的四大亮眼成績

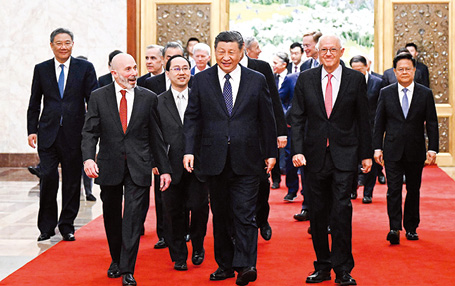

一、特首大力推介香港成效斐然。李家超完全可以稱得上是緊迫感最強、工作最勤力、出訪最多的特首。

今年2月4日,兔年元宵節的前一天,香港尚未走出疫情,李家超便迫不及待地率領香港政商代表團訪問中東。不到一週的時間裡,他馬不停蹄走訪了「兩國三城」——沙特阿拉伯的首都利雅得和阿聯酋的阿布扎比以及世界名城迪拜。

李家超中東之行,無論在政府層面還是商業層面都收穫良多,所取得的成果涵蓋金融、創新科技、商貿、建築、交通和能源等範疇。

李家超同時向中東推介香港特區在「一帶一路」的優勢和角色,並以此為契機,與中東國家建立長遠的合作。他定義此行為「友誼之旅」、「開拓商機之旅」。

此後,李家超又率領政府官員和立法會議員組成的百人代表團出訪大灣區的深圳、東莞、佛山、廣州四城市,接着,再出訪中國西南的貴州、重慶等城市,相互溝通,加強交流,主動融入國家發展大局。

再之後,又出訪東盟的新加坡、印尼、馬來西亞三國,推廣香港的優勢,並利用這個機會,爭取得到東盟國家的支持,讓香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》。

李家超的每一次出訪,都是目的明確、行程緊奏、工作紮實,都帶來了良好的成效和大量的收穫。

二、香港旅遊業全力催谷快速復甦。2023年1月8日,特區政府基於對新冠疫情防控的正確把握、對香港疫情整體情況的正確分析以及對防疫屏障的正確判斷,順應民意,以「可控」和「不走回頭路」的精神,在疫情仍未結束的情況之下,果斷向中央爭取,並與廣東省有效溝通,開始恢復兩地民眾的通關往來,有條理、分步驟地放寬疫情防控措施,使香港社會各方面回復正常秩序。

緊接着,特區政府全球推廣香港旅遊的活動也在如火如荼地舉行。旅發局「你好,香港!」全球宣傳片,邀請李家超、商界領袖以及藝人郭富城、陳慧琳、鄭秀文拍攝,該宣傳片於全球超過3000個平台和社交媒體上播放,覆蓋面達兩億人次以上。

三家香港本地航空公司的海外辦事處,通過各類宣傳活動、大抽獎、買一送一、遊戲獎品等方式送出50萬張機票,為期六個月。同時,政府也派出100萬份「旅客消費優惠券」,每份價值至少港幣100元。

香港聞名世界的國際馬拉松賽,相隔一年之後,成功恢復舉辦,共有近四萬人參加,其中不乏大批外國好手。周杰倫、五月天等明星演唱會一個接一個舉行,引起轟動效應;為時一個月的樂聚維港嘉年華亦與盛夏登陸灣仔維多利亞港海濱,連串精彩節目包括活力四射的維港水上音樂會、匯聚不同地方特色的多元街頭表演、充滿動感的極限運動表演以及「幻彩詠香江」水上煙火等,吸引了大量中外遊客。香港今年舉辦的各種大型活動將達250多個。

據統計,今年7月訪港的遊客已達到359萬人次,比6月增加31%。有專家預計,以後訪港旅客更會逐月增多。

三、紓緩民困 解決草根公屋難題。李家超對紓緩民困,解決草根公屋難題指向非常明確:一是大幅收回私人土地用作發展 。二是提出未來五年公營房屋供應計劃和公屋提前上樓計劃。要求來五年公營房屋的建屋量達到158000個單位,較上一個五年期的105000個單位,提高50%。另外,五年內興建「簡約公屋」30000個單位,讓輪候公屋申請者提早上樓,並繼續保留輪候傳統公屋的位置。

難題之所以稱之為難題,肯定是情況特別複雜,解決起來極之不易,哪怕是特首出手,難度也不小。

在實際操作過程中,有兩件事尤其值得點讚:一是特區政府收回粉嶺高球場部分用地,用於興建公屋。哪怕既得利益團體動員各種力量,使盡各種手段,甚至提出「司法複核」。政府仍然堅定不移,如期收地;二是「簡約公屋」的興建。反對和質疑的聲浪也很高,但政府仍然在取捨之間,痛下決心,安排五年興建3萬套,以最快的方式,讓有需要的草根階層得以入住公屋。

四、吸引人才搶佔科技制高點。香港產業單一,經濟結構失衡,嚴重依賴服務業。舊的支柱產業,如貿易及物流、旅遊和專業服務及其他工商業支援服務所佔比重持續下滑,新的支柱產業尚未形成。創新科技產業、檢測及認證產業及環保產業所佔份額不足1%。

近些年,無論是中央,還是粵港澳大灣區的總體規劃,都對香港成為「創科中心」提出了迫切的要求。特首李家超也明確表示:科技創新是激活香港經濟高質量發展的重要牽引。

香港吸引人才主要有兩大政策:一是通過全新的「高才通計劃」,吸引全球人才來香港發展;二是將人才清單涵蓋的專業由原來的13項增加至51項,並即時應用於優秀人才入境計劃。

創新科技及工業局局長孫東早些時間表示,香港現已投入60億元發展生命科技,預留30億元加強人工智能和量子科技。「傑出科學人計劃」推出至今,已吸引80名科研學者來港。

今年頭五個月,香港已錄的全球各類人才申請8萬多份,當中4.9萬人獲批。按此趨勢,完全有可能超過未來3年平均每年輸入3.5萬人才的目標。財政司長陳茂波最近透露,已有25家科技企業正落戶香港,首階段投資170億,可創造4000個科研或高官職位。

值得政府關注的三個問題

一、公務員如何發揮主管能動性的問題。近期,香港傳媒不斷披露一些不良影響的社會現象:

香港一些老城區樓宇年久失修,外牆脫落情況嚴重,對路人造成很大的威脅。問題出在哪裡?後來發現,原來全香港數千棟老舊樓宇根本就沒驗過樓,無人監管、無人維修。

再有,香港的出租車也是問題多多。管理體制落後,大量的司機年邁體弱,出事幾率倍增。有媒體指出,香港可能是全世界擁有70歲以上的士司機最多的城市。更令香港形象受損的是,的士司機高價劏客、拒載的情況還不斷出現。

另外,香港路政工程問題也是積弊已久。但凡城市之中,只要有道路開挖或是其他建行人天橋之類的工程,必然是圍封阻路相當長一段時間,少則十天半月,多則數月經年,甚至有建一個行人天橋長達15年的紀錄。

凡此種種,表面看,問題出在民間,實際上是政府工作的缺位、不到位。公務員隊伍長期奉行所謂「積極不干預」政策,「不做不錯」幾乎成了普遍心態。

二、簡單問題複雜化的思維方式。政府部門的官員都是高學位的精英,但在實際處理問題的工作中,「簡單問題複雜化」的思維方式,繁文縟節程序多多,反而會對廣大市民造成困擾。

比如「三隧分流」的問題。政府今年收回西隧,運輸署對東隧、紅隧和西隧的分流花了很多心思,作出了細緻而又複雜的安排:東隧、紅隧加價,西隧減價,收費情況視繁忙時段不同制定不同的標準。但是,又是價格不同,又是時段不同,搞得市民一頭霧水,運輸署羅署長不得不經常在電視露面,作解釋工作。

其實,只要擺正政府在「三隧分流」中的位置,是為了賺錢?為了控制過海車流?還是為了便民?若是為了便民,只需要「三隧同價,就近過海」就行了,何必搞得這般繁雜?

三、解放思想轉變觀念的問題。特區政府最近宣布,為簡化香港與內地人員過關程序,規劃重建沙頭角口岸以及未來在建設新口岸時,推行便民的「合作查驗,一次放行」的全新通關模式。

仔細一看,這個新便民措施卻並不值得期待,因為沒有涵蓋現有的羅湖、落馬洲、皇崗及深圳灣等承載兩地最大人流量的口岸,實際上所起到的作用並不大。

有論者提出了「兩地一檢」的另一種構想:所有從香港進入內地的旅客,香港海關取消所有的查驗環節,撤除自助通道和櫃檯,不再安排任何海關及其他相關人員,大家只需要經過內地海關進行證件查驗和安全檢查即可放行。反之亦然。若採用此方案,兩地人員往來的通關速度至少可提升一倍,時間節約一半。而且,現有海關不需要進行改造,海關及其他相關人員和相關設施,亦可節約一半。

兩個方案優劣對比,結論一目了然。關鍵是後者需要解放思想,轉變觀念,站在「一個國家」的角度,立足粵港澳大灣區的高度融合,着眼與香港的長遠發展。同時,還需要得到中央的支持。

期待特首李家超的第二份施政報告更加銳意改革、更加務實進取,率領政府各部門和公務員隊伍解放思想、轉變觀念、克服積弊,畫出香港更加美好的藍圖。