香港融入大灣區邁出實質性步伐

發布日期:2024-04-30 成一在今年三月的全國兩會上,從中央到地方,從廣東到香港,代表委員都對粵港澳大灣區的建設發展表示了極大的關注。

毫無疑問,當今世界的紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區都是頂尖級的經濟體,其科技創新和科技成果以及科技人才也代表着國際最高水平。我們的粵港澳大灣區地域廣闊、人口眾多、經濟體量大、創新活力強,與老牌的三大灣區相比,並不遜色。更為可貴的是作為新興灣區,還具有發展勢頭迅猛,潛力巨大等後發優勢。同時,「一國兩制」的特色和優勢也必將在大灣區的未來綻放出自己的光芒。

國務院總理李強在政府工作報告中強調,要支持香港、澳門發展經濟、改善民生,發揮自身優勢和特點,積極參與粵港澳大灣區建設,更好融入國家發展大局,保持香港、澳門長期繁榮穩定。

廣東省常務副省長張虎在兩會上表示,廣東將圍繞鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心和國際航空樞紐地位,從跨境基建、科技創新合作、民生深度融合等三大方面強化與港澳協同聯動,積極對接香港「北部都會區」開發建設,支持港澳更好融入國家發展大局。

特首李家超表態,香港特政府必定繼續全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針,發揮好「愛國者治港」的力量和價值,充分把握好:「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設,積極融入國家發展大局,提升國際競爭力。

全國人大常委李慧琼和多位港區人大代表也發表自己的意見,希望香港各界要主動把握大灣區的發展機遇,與區內各個城市協同規劃,創造最大的經濟和民生效益,並期待積極推進「北部都會區」對接深圳前海和河套地區,推動產業落地。

粵港澳大灣區的發展,其中最關鍵的因素就是粵、港、澳三地的互相融合、優勢互補、統一布局、攜手共進、協同發展。令人欣慰的是,香港作為關鍵中的關鍵,作為大灣區的龍頭和引擎,經過回歸20多年的蹉跎,近年終於在融入大灣區、融入國家發展大局方面,邁出了實質性的步伐。

香港過去長期停留在紙上談兵

其實,粵港澳大灣區協同發展的重要性,在香港回歸之初,就有專家學者看到了。只不過,當時這些專家學者所提的概念不叫「大灣區」,而是稱之為「大珠三角」。當時他們的眼界只是放在中國自己幾大優勢地區,較之「環渤海」、「長三角」而言,作為中國的幾大經濟增長極,如何進一步發揮優勢,提升核心競爭力,專家學者召開研討會、發表相關文章,形成了一股熱潮。但是,粵港澳三地的官方動靜不大。

後來,專家學者進一步發揮,明確提出了「9+2」的概念,將廣東的九大城市廣州、深圳、珠海、佛山、東莞、惠州、中山、江門、肇慶一一列出,再加上香港和澳門。相關的論壇、研討會、學術交流會舉行了不少,也得到了中央有關部門的重視。但是,粵港澳三地的官方仍然沒什麼舉措。以至於有人調侃說,三地協同發展都是紙上談兵,「只聽樓梯響,不見人下來」。

直到2019年,專家學者的論證和建議,變成了國家的頂層設計。當年2月18日,中共中央、國務院發布了《粵港澳大灣區發展規劃綱要》,眼界和視野拓展到世界範圍,直接與紐約灣區、舊金山灣區、東京灣區相提並論。

但是,無論是《綱要》提出以前,還是《綱要》提出以後,粵港澳大灣區都沒有達到三地合作更加深入廣泛,區域內生產發展動力進一步提升,發展活力充沛、創新能力突出、產業結構優化、要素流動順暢、生態環境優美的國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成的「三年要求」。

究其原因,從香港方面看,主要有三大方面:其一,由於香港的選舉制度存在漏洞,愛國者治港沒有得到真正的落實,長期以來,一批反中亂港分子通過合法取得進入到治港的隊伍序列。他們利用手中的權利,搞風搞雨,逢中必反,不斷策動各種阻礙香港發展的事件。前四任特首幾乎大部分精力都在應付發中亂港分子的挑釁,根本無暇顧及經濟發展。

其二,香港長期身處「境外」,回歸前自不必說,就是回歸以後,由於體制不同,政府運營的模式不同,行為規範不同,甚至「三觀」也不同,政府高層官員與內地,哪怕是一水之隔的廣東省及各城市之間,卻很少交集,即便雙方見面,也是貌合神離的居多,完全談不上乳水交融,協調聯動、密切合作。

其三,是思想觀念的問題。香港政府高官及精英階層,往往意識深處有一股自我感覺良好的優越感,對內地的很多方面都看不上,沒有對等平視的眼光,自然找不到切入口,難以融入國家發展大局。

新一屆特區政府天時地利人和齊備

有人說,李家超是香港回歸以來運氣最好的特首。

確實,李家超及新一屆特區政府團隊上任以來,香港出現了許多前所未有的新氣象:一是長達三年的新冠疫情很快結束,香港一掃「坐困愁城」的局面,迅速全面復常;二是政府抓經濟、惠民生成效顯著,廣大市民精神面貌煥然一新;第三點最重要,就是中央果斷出手,制定並實施香港國安法之後,香港的反中亂港分子抓的抓、逃的逃,樹倒猢猻散,眾多的亂港社團和組織分崩離析。香港完善選舉制度,全面落實愛國者治港,大力剷除動亂黑暴的土壤及各種不穩定因素,特首施政再無羈絆,前路一片坦途。

當然,如果要準確全面表述香港具備的天時地利人和,那就必須再加上特首李家超本人的勤奮勤力、堅毅果決,想幹事、能幹事、幹成事。

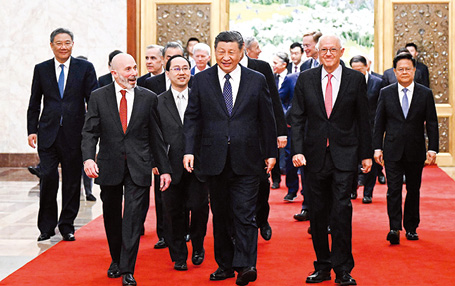

李家超以「搶人才」、「搶企業」為抓手,率領香港政商界全面與大灣區主要城市對接,精準發力,將創新科技定位為激活香港經濟高質量發展的重要牽引,使香港融入大灣區邁出了實質性的步伐,並取得了良好的成效。

香港吸引人才主要有兩大政策:一是通過全新的「高才通計劃」,吸引全球人才來香港發展;二是將人才清單涵蓋的專業由原來的13項增加至51項,並即時應用於優秀人才入境計劃。

截至去年底,香港已錄的全球各類人才申請20萬份,當中12萬人獲批。其中,高才通收到6萬餘宗申請,超過4.7萬宗獲批。財政司長陳茂波透露,已有30家科技企業正落戶香港,首階段投資300億,可創造1萬個科研或管理職位。目前,香港金融科技公司和初創企業數量已達1000餘間,按年增長25%。

經過粵港澳三地科技創新協同努力,三地聯合建立科學實驗室超過20個,1萬多台大型科學儀器面向三地同時開放,廣州具有全球領先水平的超級計算機「天河逸星」與香港共享成果,填補了香港沒有世界領先超算平台的空白;另外,廣東科技資金過境,支持並與港澳共建科研機構、高校和孵化基地,探索接軌國際的科創機制,匯聚世界頂尖研究團隊等,也正在密鑼緊鼓地進行。

深港兩地比翼齊飛的「雙城記」正式確立。香港公布《北部都會區行動綱領》,提出以產業為導向規劃北都發展,得到深圳的即時響應。羅湖重磅出台系列創新舉措,推動羅湖全域對接北都,在產業、規劃等要素方面與香港深度鏈接,打造跨境金融、國際貿易、生命健康等產業方向的合作示範區,深港攜手生物醫藥產業群,共創新的增長點,推動兩地高質量發展。

伴隨着大灣區融合發展的步伐,國家也不斷提供新的助力。去年底,國務院批覆「前海合作區規劃」,進一步明確前海是「特區中的特區」,是深港合作的橋頭堡,要求前海在「一國兩制」的框架下先行先試,聚焦現代服務業這一香港優勢領域,建設高水平對外開放門戶樞紐。緊接着,國家發改委就發布了《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》,確立四大戰略定位,深港合作全面升級,共建高水平國際金融城。

粵港澳大灣區在融合中,正形成有事好商量、有事多商量的全新氛圍,硬聯通、軟聯通不斷扎實推進,並積極探索「一事三地、一策三地、一規三地」的灣區一體化模式。

大灣區世界領先還有很長的路要走

在世界四大灣區中,粵港澳大灣區有自己的特殊性。粵港澳大灣區優勢很明顯,各城市各有自己的特色和底蘊,香港和澳門更有「一國兩制」、聯通世界之利。但也有社會制度不同、法律體系不同,受三種貨幣、三個海關、三個不同的稅制體系等因素的制約,客觀上難以形成一體化融合發展、協調發展的格局。

紐約灣區、舊金山灣區和東京灣區積澱深厚,科技水平頂尖、經濟實力強大,而且都是一體化布局,毫無阻礙。粵港澳大灣區要在四大灣區中後來居上,形成競爭優勢、脫穎而出,要成為中國經濟最重要的牽引力量、引領中國的核心競爭力,就必須要揚長避短,把「一國兩制」的優勢發揮到最大,把各種不利的制約因素減到最小。

全國政協副主席梁振英近年對大灣區的建設和發展做了大量的調查研究。他指出,大灣區內基建「硬聯通」基本做好,下一步要全力做好「軟聯通」,包括跨境人流、物流、資金流、信息流等等,仍有不少政策需要對接。他還建議向擁有香港永久居民身份的外籍人士發「灣區通行證」,方便他們出入灣區各內地城市。

本港各界人士也對大灣區的「軟聯通」提出了許多建設性的意見,如海關實行人員進出單向邊檢的改革,以「兩地一檢」的方式,方便人員出入,提升過關速度等等。

大灣區三地高度融合、統一布局、協調聯動,最大限度地發揮自己的潛力和創造力,還有很長的路要走,解放思想、大膽改革、勇於創新應是未來的主旋律。