何为文化:漫谈朱子理学的时代价值

發布日期:2025-03-27 时雨近来网上流行一句话,说当代年轻人在上班和上进之间选择了上香,在求人与求己之间选择了求佛。待AI逐渐替代人类劳动,上班的和求人的可能越来越少,取而代之的是“上线”和“求索(Seek)”。人们又要面临哲学终极问题:我是谁?从哪里来?要到哪里去?

年轻人求神拜佛究竟是在求什么?求出路的不如想想理学,求心安的不妨看看心学,了解一下先贤是如何思考人生的。

理学与心学:时代孕育思想

北宋时期,商业繁荣,贸易自由,歌舞升平,朝廷也开始大规模扩招,每年官府、军队招考人员规模是唐朝的数十倍。官府里的人多了,大部分是不用干什么事的,经历多岗位历练的进士陆九渊都曾感慨,自己不过是个吃白食的官员。

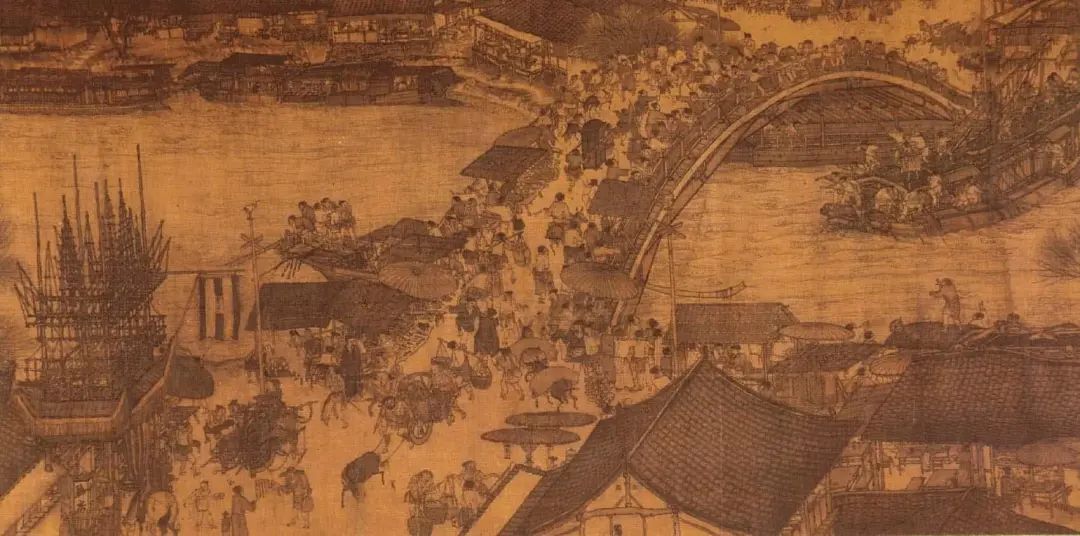

北宋《清明上河图》中繁华的商业图景

北宋《清明上河图》中繁华的商业图景

官员太多还造成一个问题——僧多粥少,工资太低。欲求不满的官员把精力用来钻营贪腐、谋求权贵、党同伐异。宋朝官场变得物欲横流、宦官当道,用拍马屁来粉饰太平,给足皇帝情绪价值,靠哄骗谗言就能做到权力变现。

在这内忧外患的时代,一批有志于通过思想教育净化政治生态的士人涌现出来,形成“濂洛关闽”四个理学学派,在各自的区域讲学传道。

濂学出自原居道州濂溪的周敦颐,也就是《爱莲说》的作者。洛学出自家居洛阳的程颐、程颢兄弟,致力于培养圣人,提醒君主明辨是非。关学出自家居关中的张载,“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”是他的名言。闽学则出自长期在福建生活的朱熹,他所处年代最晚,是继承了前人思想的理学之集大成者。

道理道理,道和理是类似的,理学认为事物都有自己的本质规律,在矛盾之中变化发展,在阴阳五行交织之下形成不同属性。朱熹也是个研究“八卦”的学者,“八卦歌”正是由他所创。在那个时代,“山医命相卜”是读书人的必修课,也是中华传统文化的基础理论。

朱熹讲究“格物致知”,把事物按不同属性(比如五行)分类,进而触类旁通、了然万物。这个认识论还要求“存天理、灭人欲”,摒弃个人的主观偏见,完全尊重客观规律来认识事物。

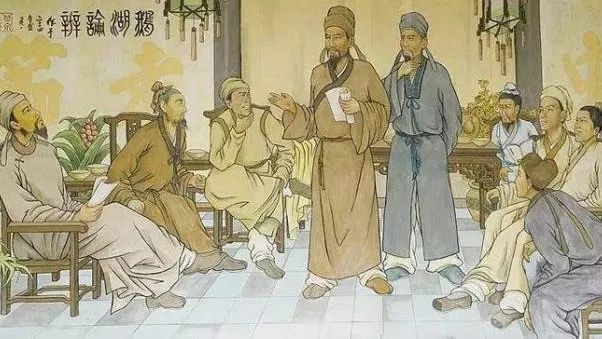

王守仁为践行朱熹“格物致知”曾格了七天七夜竹子

王守仁为践行朱熹“格物致知”曾格了七天七夜竹子

光有认识是不够的,还得实践。朱熹强调“知为先,行为重”,先搞清楚事物的规律,再利用规律去实践,循序渐进,量力而行。一方面注重科学实践,力戒“乱作为”,另一方面务求取得实效,力戒“不作为”。

当时理学在党争之中备受打压,却在士人之间野蛮生长、蔚然成风。后来统治阶级把朱子理学作为官方哲学,但是偷换了概念,把自然客观的“规律”改成了主观制定的“规矩”,PUA百姓把“三纲五常”作为行为准则。君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲,无论是非对错,不容置疑。这是明目张胆地尊崇人欲、忽视天理,好经就这么被念歪了。

而陆九渊、王守仁为代表的心学,在理学基础上转变了阐释方向,提出“心即是理”,从向外求索规律转为向内观省自身。 “你看到的世界,就是你内心的映射”这一说法,就符合心学的观点。

王守仁强调“知行合一”,不分先后,在认识后实践,经过实践又能形成新的认识,两者相辅相成,不断发展进步。他以“心外无物”的观点,强调人要遵从内心的良知。也许是因为他处在理学被统治阶级曲解利用的时代,社会秩序脱离了实际规律,人们行有不得,只好呼唤世人反求诸己,尊重自己内心的善良与伦理。

鹅湖之会:思想碰撞的经典论坛

道可道,非常道。无论是理学还是心学,都难称绝对真理,但都是为了社会能变得更好。两者思想有所分歧,通过互相批评,能更加立体地看待双方观点。

君子和而不同。有不同观点没有关系,都可以敞开来谈。1175年,朱熹的好友吕祖谦为了调和陆氏心学与朱子理学的思想分歧,把朱熹和陆九龄、陆九渊兄弟请到江西鹅湖会谈,主题为“教人法”,也就是认识论。各地官员、学者听说陆、朱要论道,纷纷慕名而来一睹为快。

辩论伊始,陆氏兄弟以一首诗开场,尖锐批评朱子理学“格物穷理”太过繁琐细碎,朱熹则批评陆氏心学简单草率、想得太美。朱熹主张先要广泛阅览和观察,而后才能归纳得出规律。陆九渊则主张先端正内心动机,有了正确的方向再去博览群书。

陆、朱双方争辩激烈,也各有道理。充分的学习和感悟是形成正确认识的基础,正确的认识后塑造科学合理的道德思想,进而指导实践。可有句话叫“流氓不可怕,就怕流氓有文化”,动机不纯,学来的东西用在歪门邪道上就不好了,这么看学习之前的内心道德也很重要。

一场辩论下来,双方各执己见,难分胜负。好在主持人吕祖谦保持中立、不偏不倚,辅助造就了这场中国思想史上的重要学术论坛,让世人对理学和心学有了更加深刻的理解,推动了两者在后世发扬光大。

虽说论辩期间略带愠色,但毕竟几人都是谦谦君子,能够互相赐教、求同存异。经过吕祖谦的调和,陆九龄放弃了原本坚持的观点。而朱熹在后来也写下了题为《过分水岭有感》的五言绝句:“地势无南北,水流有西东。欲识分时异,应知合处同。”

如今学术论坛、文化论坛层出不穷,又有哪些论坛能让人记得住、用得上、传得开?若能像鹅湖之会这样,请不同观点的大师切磋交流、辩论矛盾、碰撞思想,也许能帮助人们更加辩证地看待问题,也能使论坛活动更具思想价值。

文化价值:通过理学能学到什么?

名可名,非常名。前面都在讲故事,提到不少人物。研究理学与心学,常要讨论宋明大家,以及他们的启蒙老师、优秀学生,光名字就记不过来,实在难以分得清楚、看得明白。所以接下来只讨论思想方法,不评价人物,避免“着了相”。

无论是认识还是实践,都围绕着“人”展开,理学与心学就是在思考“何为人”的终极命题,讨论修身、处事与自我实现的方法。

在心学上,人通常是玩不过AI的。人有情感欲望,未必能做到心学强调的正心诚意。AI莫得感情,正好可以走心学这条路径,在已有的知识体系内深度求索。

相比AI,人类有判断力、创造力、行动力,能够向外界探求新知,更适合借鉴理学的思想。以后“内卷”的事交给AI,人类还是得发挥比较优势,多做做“外展”的工作,开创新时代的新蓝海。

做“行动派”里的“有心人”。道虽迩,不行不至;事虽小,不为不成。我们要做一个“行者”,就像耐克广告词“Just do it”,激励自己勇往直前。但是又不能“Just” do it,不应机械地把事情做完就抛诸脑后。还需要学会复盘,在实践中发现规律、掌握规律、运用规律,不断调整完善处事的思路和方法。

做“文化人”里的“百事通”。不仅要有学识,还要讲道德,才算得上“文化人”。朱子有云: “一事不穷,则阙了一事道理;一物不格,则阙了一物道理。” 对事物认知的缺漏会形成偏见,三观就可能不正,三观不正又何谈道德?理学强调建立广博的知识体系,跳出专业的框架去涉猎学习、建构认知,从而更加全面、清醒地看待问题。

做“千里马”里的“耕耘者”。行百里者半九十。跑过马拉松就知道,这不光是体力毅力的问题,还有方法技巧的问题。理学主张量力而行、尊重规律、不急于求成。动作再快、效率再高,也还是得春耕、秋收才有饭吃。学会做一名长期主义者,按着科学的节奏行事,踏石留印、抓铁有痕,不自欺欺人,时间会成为你的朋友。